その他

~大手町・丸の内・有楽町におけるエリア防災の取り組み~ 千代田区と災害時のDX連携協定を締結し、「災害ダッシュボード」を社会実装

更なる機能強化に向け、GPSを活用した緊急輸送バスによる負傷者搬送等のライブ配信実証を実施

三菱地所株式会社は、丸の内エリア(大手町・丸の内・有楽町)における防災の取り組みとして、2018年より、災害時の情報共有や避難者・帰宅困難者向けの情報の収集・発信を行う情報連携プラットフォーム「災害ダッシュボード」の実証実験を重ねてきましたが、今般、2024年1月16日に「災害ダッシュボード」を活用した情報連携に関する協定を千代田区と締結いたしました。

帰宅困難者対策として、官民連携による情報連携プラットフォームの社会実装は"国内初"となります。尚、災害ダッシュボードは2024年2月7日に運用を開始し、今後発災時を想定した訓練や新機能導入の検討等を行っていきます。

■協定の骨子

災害ダッシュボードは、三菱地所が提供する災害時の情報共有や避難者・帰宅困難者向けの情報の収集・発信を行う連携プラットフォーム「災害ダッシュボードBeta」(ソフトウェア)を仮想クラウドサーバー上で稼働するシステムです。千代田区が帰宅困難者等一時受入施設のビル事業者や鉄道事業者と連携して、丸の内エリアに面的な情報提供をする仕掛けの初期実装機能として以下の機能を具備しています。

協定の正式名は、「大手町・丸の内・有楽町地区都市再生安全確保計画に基づく災害ダッシュボードの活用に係る協定書」であり、丸の内エリアに策定された都市再生安全確保計画※1における情報HUB機能※2を実装化したものであります。本連携協定により、千代田区は発災時に災害ダッシュボードを運用して丸の内エリアのデジタルサイネージや駅施設でのリアルタイムな情報提供を行い、三菱地所は災害ダッシュボードの管理および保守を担います。

実装機能

①デジタルサイネージ版

・丸の内ビジョン(約100台のデジタルサイネージ)にテレビ放送と地域情報を配信

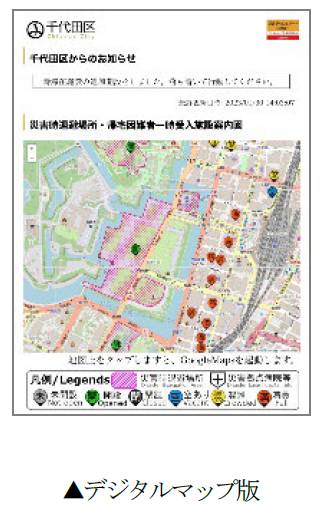

②デジタルマップ版

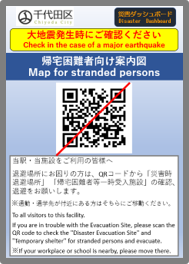

・鉄道駅へQRコード掲出を行い避難者のスマホ・ブラウザの地図上に千代田区からのお知らせや帰宅困難者等一時受入施設、災害拠点病院などの情報を提供

③WEB版

・PC向けにテレビ放送と地域情報や災害対策機関のURLを一覧提供

④施設満空情報管理

・千代田区が全体管理を行いながら、千代田区と協定締結した帰宅困難者等一時受入施設事業者が開設・満空等の情報を入力して、同施設の状況をリアルタイムに提供する運用機能

実証:負傷者搬送訓練の俯瞰DX(「災害ダッシュボードBeta3」)

・丸の内エリアでの負傷者搬送訓練において、負傷者搬送チームにGPSを取り付けた想定で、位置情報俯瞰する実証実験を実施

・GPSの付いたストレッチャーやバスをリアルタイムに表示するデジタルマップ(聖路加メディローカスや災害拠点病院等のピン付)を災害対策機関向けに災害時放送することにより情報共有する実証を実施

■今後について

「災害ダッシュボード」実装は、丸の内エリアにおける帰宅困難者に対して情報提供するDXとして、避難者が自ら避難・移動先を選択することで、避難者の過度な集中を避けて平準化を狙うもので、また鉄道事業者にとっても乗客等への案内する上で期待される取り組みです。当社では、現在丸の内エリアの15棟で千代田区と帰宅困難者等一時受入施設の協定、医療機関と医療連携の協定なども締結しており、更なる災害対策ニーズとソリューションとして、災害ダッシュボードの次期新機能検討・実証を引き続き続けながら、千代田区と連携して推進してまいります。

■災害時の課題

都心南部直下地震(Mw7.3)※5で同エリアにて発生する帰宅困難者数は、平日15時頃発災の場合で約4万2千人と推定されています。千代田区の帰宅困難者対策として、避難者への情報提供は防災行政無線や安全・安心メール、HPやSNSを活用していますが、より多くの方に、継続的に周知が行われる仕組みが必要です。

発災時から、帰宅困難者等一時受入施設が開設する時間帯までには、負傷者の応急救護や建物の安全管理など多くの緊急対応が必要とされます。発災直後から帰宅困難者等一時受入施設(一時滞在施設)開設後まで、千代田区災害対策本部と大丸有エリアの連携を意識したタイムラインを想定した場合、避難者・帰宅困難者が自ら移動先を選択するための情報提供が不足しているという社会課題がありました。一方で、鉄道事業者・ビル事業者等の災害対策機関の一部へヒアリング調査では、そうした避難者に対する千代田区からの情報提供の有用性も確認しています。

本実装は、帰宅困難者対策の施策を立てる千代田区と丸の内エリアのまちづくりの一翼を担う三菱地所が、被害や混乱をリアルに想定し、鉄道事業者や帰宅困難者等一時受入施設事業者と実務的かつ具体的に関係機関と連携を密に詰めて、胸襟を開いて課題を洗い出した結果といえ、国内の都市再生安全確保計画策定地域では初の取り組みと言えます。

当社は、まちづくりの一環として、丸の内のエリア全体での安全性を確保するため、BCD(Business Continuity District 事業継続基盤強化地区)という考え方を導入し、来訪者を守り、テナントの事業活動を止めないハードの整備に加え、災害情報の収集・発信や負傷者対応などのソフト面でも官民連携し、更に災害ダッシュボードの高度化を実現出来るよう対策に取り組んでまいります。

■「災害ダッシュボード」の『実装』ポイント

昨年度までの実証実験成果から基本機能を選択して下記機能を2月7日より社会実装致します。

実装①②③:災害ダッシュボード3種類の実装

千代田区が従来から展開している「災害時退避場所案内図」(PDF版)をベースに、帰宅困難者等一時受入施設(リアルタイム)と千代田区・災害対策本部からのメッセージを掲載したデジタルマップを開発。

① デジタルサイネージ版:約100台の丸の内ビジョンで災害時に放送する公共放送を逆L型で分割して、デジタルマップや鉄道や行政機関等のX(旧Twitter)情報をハイブリッド放送する。

② デジタルマップ版:駅※や施設等に貼り出す、もしくはデジタルサイネージ版のQRコードから起動し、東京駅周辺から近い皇居外苑等の災害時退避場所、災害拠点病院等の場所、帰宅困難者等一時受入施設の開設状況等を示し、スマホでその場所をタップすると、地図アプリ(Google Maps)が起動する仕組み。※QRコード掲出駅:15駅・22路線

③ WEB版:公共放送(英語版)とデジタルマップや鉄道や行政機関等のX(旧Twitter)情報をPC等でダイレクトに操作する。

実装④:施設満空情報管理

・千代田区が運用するシステム起動や帰宅困難者等一時受入施設の基本情報などを定義・設定する機能

・千代田区からIDを付与された帰宅困難者等一時受入施設の事業者が、施設の開設・満空なども設定できる機能

・千代田区から帰宅困難者等へのメッセージを日英で設定する機能(右図)

■「災害ダッシュボードBeta3」の『実証』ポイント

今年度は、災害ダッシュボードBeta3実証実験として、当社が毎年9月1日の総合防災訓練で連携している東京駅周辺防災隣組※6の負傷者搬送訓練と、2022年(令和4年)1月20日に締結した緊急輸送バス連携協定(千代田区、日の丸自動車興業、三菱地所、東日本旅客鉄道)を連携し、DX化の実証実験を行いました。(2023年12月~2024年2月(予定))

実証①:負傷者搬送チームの位置情報をデジタルマップで俯瞰

・負傷者搬送訓練は、丸ビル外構に「災害情報ステーション」を臨時設置して本部としており、スマホ・ブラウザからデジタルマップ上のストレッチャー、緊急輸送バス、病院等の位置がリアルタイムに俯瞰できることで、負傷者等搬送の高度化に寄与。

・東京駅周辺防災隣組と連携して、バスへの負傷者・ストレッチャー搭載の実証。

実証②:負傷者俯瞰情報を他のライブカメラと編成して放送

・災害時の丸の内エリア内のローカル放送局((仮称)災害情報放送センター)を想定し、デジタルマップによる俯瞰情報(システム画面)と、東京駅などの周辺俯瞰ライブカメラの情報と編成し、放送(再送出)する「ライブ映像編成装置」により連結し、ライブ配信を行う実証。

■災害ダッシュボード実装説明会 および 災害ダッシュボードBeta3実証実験の概要

- 日 時:2024年2月7日(水)10:00~10:50

- 実施場所:千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー・ENEOSビル 1階 3×3Lab Future(さんさんラボ フューチャー)

- 実施内容:

10:00~ 全体進行の説明

10:03~ ①「災害ダッシュボード」連携協定内容と実装機能のデモンストレーション

・災害ダッシュボード開発の経緯と連携協定概要

・駅や施設での情報配信の取り組み

・デジタルサイネージ版・デジタルマップ版 等のデモンストレーション

10:25頃~千代田区 樋󠄀口区長よりコメント

10:30~ ② 災害時負傷者搬送のDX実証実験

・GPS付ストレッチャーを利用した負傷者搬送の俯瞰実証(VTR)

・緊急輸送バスと連携した負傷者搬送活動の実証(VTR)

・負傷者搬送状況地図のリアルタイム配信機能(災害情報放送センター機能) - 主 催 者:三菱地所㈱

- 参 加 者:千代田区、東日本旅客鉄道㈱、東海旅客鉄道㈱、東京地下鉄㈱、東京都交通局、聖路加国際病院附属クリニック聖路加メディローカス、日の丸自動車興業㈱、東京駅周辺防災隣組、丸の内消防署、他

- 協 力 :朝日新聞社、大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、他

■注釈

※1 都市再生安全確保計画:

2015年3月、大手町・丸の内・有楽町地区都市再生安全確保計画作成部会において、「大手町・丸の内・有楽町地区都市再生安全確保計画」が承認されたことで同計画が作成され、その後2023年12月に改定された。

千代田区ホームページ:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/toshi/kekaku/guidelines/daimaruyuchiku.html

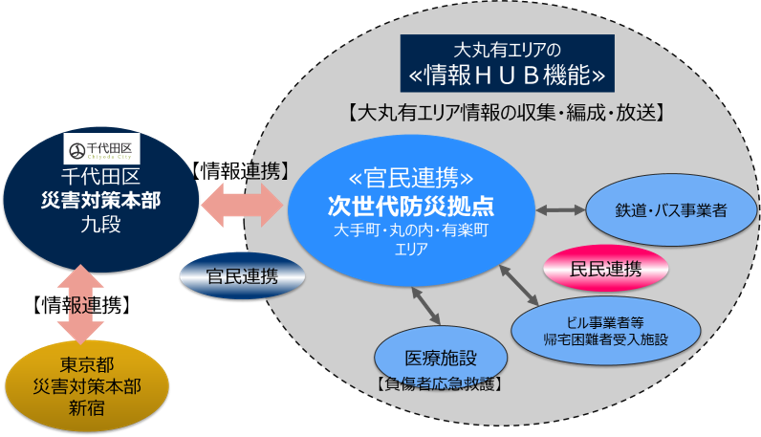

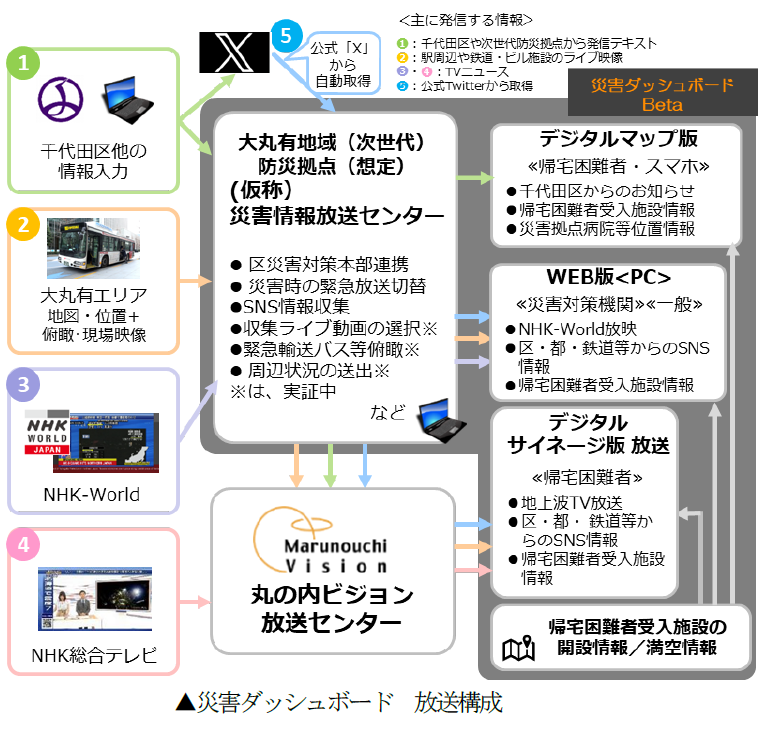

※2 情報HUB機能:

発災時には、"広域情報(TVニュースなど)"や"ローカル情報"を帰宅困難者や災害対策機関に適切に情報提供することが重要と考えており、これらの情報収集・編集・編成・配信などを担う災害時放送センター機能を「情報HUB機能」として位置付け、「次世代防災拠点(後述※3)」を有する。(右図)

今回の実装では、丸の内ビジョン・ハイビジョン放送システム(三菱地所)と災害ダッシュボードBeta(㈱アイ・ピー・エル製ソフトウェア)を連携させている。また実証実験では、クラウド型のライブ映像情報共有システム「クラストリーム」(アイ・ピー・エル社製)、GPSシステム「ここココ」(ビット・パーク㈱)、屋内電子地図(国土交通省高精度測位社会プロジェクト(後述※4))などのシステム等を活用している。

※3 次世代防災拠点(災害対策拠点):

「都市再生安全確保計画(前述※1)」において定義している、丸の内エリアの災害対策を更に充実させることを企図した災害対策拠点。同拠点に含まれる「情報HUB機能(前述※2)」は、帰宅困難者等一時受入施設や避難者情報の一元管理、負傷者搬送支援などの災害時の官民・民民情報共有プラットフォームの構築を想定している。また、平常時には災害対策機関の交流を促進するコミュニティ機能を有するほか、エリア防災訓練なども想定している。

※4 高精度測位社会プロジェクト:

国土交通省による、東京オリパラに向けた屋内電子地図や屋内測位環境等の空間情報インフラの整備・活用の推進プロジェクト(2014年から)。社会実証を通じてサービスの見える化を図るとともに、空間情報インフラを効率的・効果的に整備する手法や継続的に維持・更新する体制(モデル)の検討等を行い、民間事業者等による多様なサービスが生まれやすい環境づくりを推進。

高精度測位社会プロジェクト:https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000091.html

※5 都心南部直下地震(Mw7.3):以下、内閣府HPから抜粋引用https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/74/special_01.html

1.地震の揺れによる被害

(1)揺れによる全壊家屋:約175000棟 建物倒壊による死者:最大 約11000人

(2)揺れによる建物被害に伴う要救助者:最大 約72000人

2.市街地火災の多発と延焼

(1)焼失: 最大 約412000棟、建物倒壊等と合わせ最大 約610000棟

(2)死者: 最大 約 16000人、建物倒壊等と合わせ最大 約 23000人

3.インフラ・ライフライン等の被害と様相

(1)電力:発災直後は約5割の地域で停電。1週間以上不安定な状況が続く。

(2)通信:固定電話・携帯電話とも、輻輳のため、9割の通話規制が1日以上継続。メールは遅配が生じる可能性。

(3)上下水道:都区部で約5割が断水。約1割で下水道の使用ができない。

(4)交通:地下鉄は1週間、私鉄・在来線は1か月程度、開通までに時間を要する可能性。主要路線の道路啓開には、少なくとも1~2日を要し、その後、緊急交通路として使用。都区部の一般道はガレキによる狭小、放置車両等の発生で深刻な交通麻痺が発生。

4.経済的被害

(1)建物等の直接被害:約47兆円

(2)生産・サービス低下の被害:約48兆円 合計:約95兆円

※6 東京駅周辺防災隣組:

正式名は、東京駅・有楽町駅地区帰宅困難者対策地域協力会。千代田区の地域防災計画・震災対策編に位置付けられている任意団体で、平成16年1月より活動をしている。直近約3年は、丸の内エリアにおける負傷者搬送訓練を実施し、三菱地所および他社の参加者も含めた丸の内エリアでの負傷者搬送の訓練に加え、会員相互の研究会・交流会など平時の活動も続けている。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/bosai-taisaku/jorei-keikaku/chiiki-keikaku.html

■参考:過去の関連リリース

- 2018年3月9日付/国内初、事業者向け「災害ダッシュボード」のライブカメラを使った防災訓練を実施

URL:https://www.mec.co.jp/news/archives/mec180309_dashboard.pdf - 2019年1月23日付/被災状況や負傷者搬送を俯瞰する「災害ダッシュボード2.0」を活用した実証実験実施

URL:https://www.mec.co.jp/news/archives/mec190123_dashboard2.pdf - 2020年1月22日付/デジタルサイネージ版「災害ダッシュボード3.0」を活用した実証実験実施

URL:https://www.mec.co.jp/news/archives/mec200122_dashboard3.pdf - 2021年2月2日付/首都直下地震×感染症対策×デジタル化「災害ダッシュボード 4.0」実験実施

URL:https://www.mec.co.jp/news/archives/mec210202_dashboard4.pdf - 2022年2月15日付/災害時の情報連携プラットフォーム「災害ダッシュボード Beta」実証実験実施

URL:https://www.mec.co.jp/news/archives/mec220215_saigaidashboard.pdf - 2023年2月8日付/災害時の情報連携プラットフォーム「災害ダッシュボード Beta+」実証実験実施

URL:https://www.mec.co.jp/news/mec230208_saigaidashboardbetaplus/mec230208_saigaidashboatdbetaplus.pdf

以上

画像ダウンロード

一括ダウンロード