「点」ではなく、「面」で構想するからできるまちづくり

1890年、明治政府から丸の内払い下げの取得要請を受けた当時の三菱は、社運を賭けた巨費を投じて、陸軍省が所有する丸の内一帯35万㎡あまりの荒野を購入しました。海運業からの撤退を余儀なくされた三菱は、窮地の中で海から陸へ事業フィールドを大胆に転換し、ゼロから新しいビジネスを模索する道を決断しました。何もない広大な土地を取得したことから、一つひとつのビルを開発していく「点」の発想ではなく、エリア全体を「面」として捉え、乱開発を戒める長期的視座と事業スタンスで、エリアの価値を持続的に高めるまちづくりを構想したのです。

三菱グループ会社の事業に通底する「三綱領」(3つの根本理念)には、所期奉公=期するところは社会への貢献、処事光明=公明正大で品格ある事業を推進すること、立業貿易=グローバルな視野で事業展開を図ること、を定めています。この考え方に沿って、三菱地所は「まちづくりを通じて社会に貢献すること」を基本使命と位置づけました。どのような局面にあっても社会的な企業使命を考え、フェアプレーに徹し、グローバルな視野でビジネスに取り組むことを行動原則にしています。時代の変化とともに自社のビジネスが形を変え多角化したとしても、変わることのないこの基軸は創業の原点と重なるパイオニア精神であり、祖業のまちづくり事業そのものが社会貢献であると考えているのです。

三菱地所が永続する丸の内のまちづくりで目指しているのは、グローバルに模範となる人間中心の美しいまち、世界のモデルケースとなる最先端のビジネス街を常に創出すること。日本にも欧米と並ぶ「模範街をつくる」という明治期のビジョンを原点として、機能的なビジネスセンターの整備に着手した1950年代。その後の日本経済の成長に伴い、1980年代まではビル建替によるビルの大規模化を進めてオフィス需要に応えました。その後、本格的なグローバル時代の到来とともに新たな都市機能の創造を目指し、2000年代以降は超高層化と併せてエリアマネジメントを推進、ハード・ソフト両面からの「丸の内の再構築」に取り組んでいます。

時代と世代を超えて受け継がれる三菱地所のまちづくりの志は、グループ企業のDNAとして、今も社員一人ひとりの中に息づいています。エリアマネジメント企画部のユニットリーダーである谷川拓は、歴史あるまちづくりに参加する心境を次のように話します。

谷川

これまでたくさんの先輩方が、そのときどきの課題に全力投球で取り組まれ、その積み重ねが現在の大丸有エリアをかたちづくっていると感じています。私も今、長い歴史の層の一枚に取り組んでいるような感覚です。諸先輩が受け継いできたまちづくりの長期的なビジョンをしっかり見据えながら、自分の目の前の課題をどうすれば解決できるのか、一つひとつ集中して考え抜くことに注力しています。

例えば、これまでの大丸有エリアは建物が集積し、空間的な遊びの余地が相対的に少なかったので、もっと「都市の余白」をつくる必要がありました。そこで着目したのが道路などの公共空間です。公共空間を利用してイベントを開催することで多くの方の目に触れ、参加してもらうことが可能となり、新たな賑わいの創出につながりました。これからも、このまちで働く人だけでなく、ご家族連れや若者など幅広い層に魅力を感じていただけるまちづくりを進めていきたいですね。

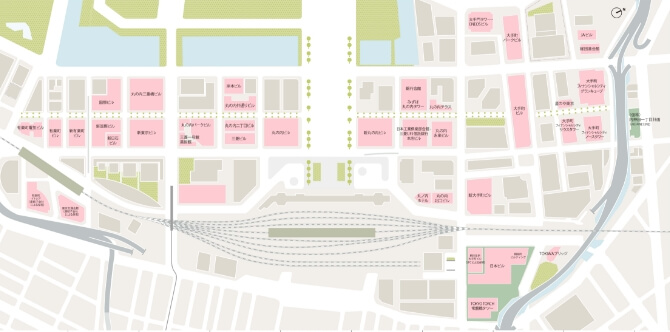

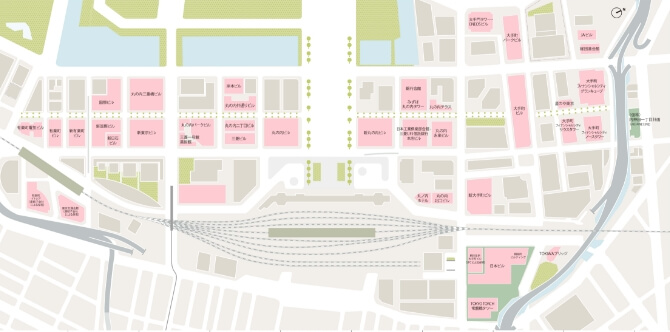

大丸有エリアで三菱地所が所有するビル

谷川

これまでたくさんの先輩方が、そのときどきの課題に全力投球で取り組まれ、その積み重ねが現在の大丸有エリアをかたちづくっていると感じています。私も今、長い歴史の層の一枚に取り組んでいるような感覚です。諸先輩が受け継いできたまちづくりの長期的なビジョンをしっかり見据えながら、自分の目の前の課題をどうすれば解決できるのか、一つひとつ集中して考え抜くことに注力しています。

例えば、これまでの大丸有エリアは建物が集積し、空間的な遊びの余地が相対的に少なかったので、もっと「都市の余白」をつくる必要がありました。そこで着目したのが道路などの公共空間です。公共空間を利用してイベントを開催することで多くの方の目に触れ、参加してもらうことが可能となり、新たな賑わいの創出につながりました。これからも、このまちで働く人だけでなく、ご家族連れや若者など幅広い層に魅力を感じていただけるまちづくりを進めていきたいですね。