住宅

~災害時に地域にいる居住者同士で助け合う「共助」の体制づくり~ 津田沼「奏の杜」エリアで2,300世帯の防災訓練を実施

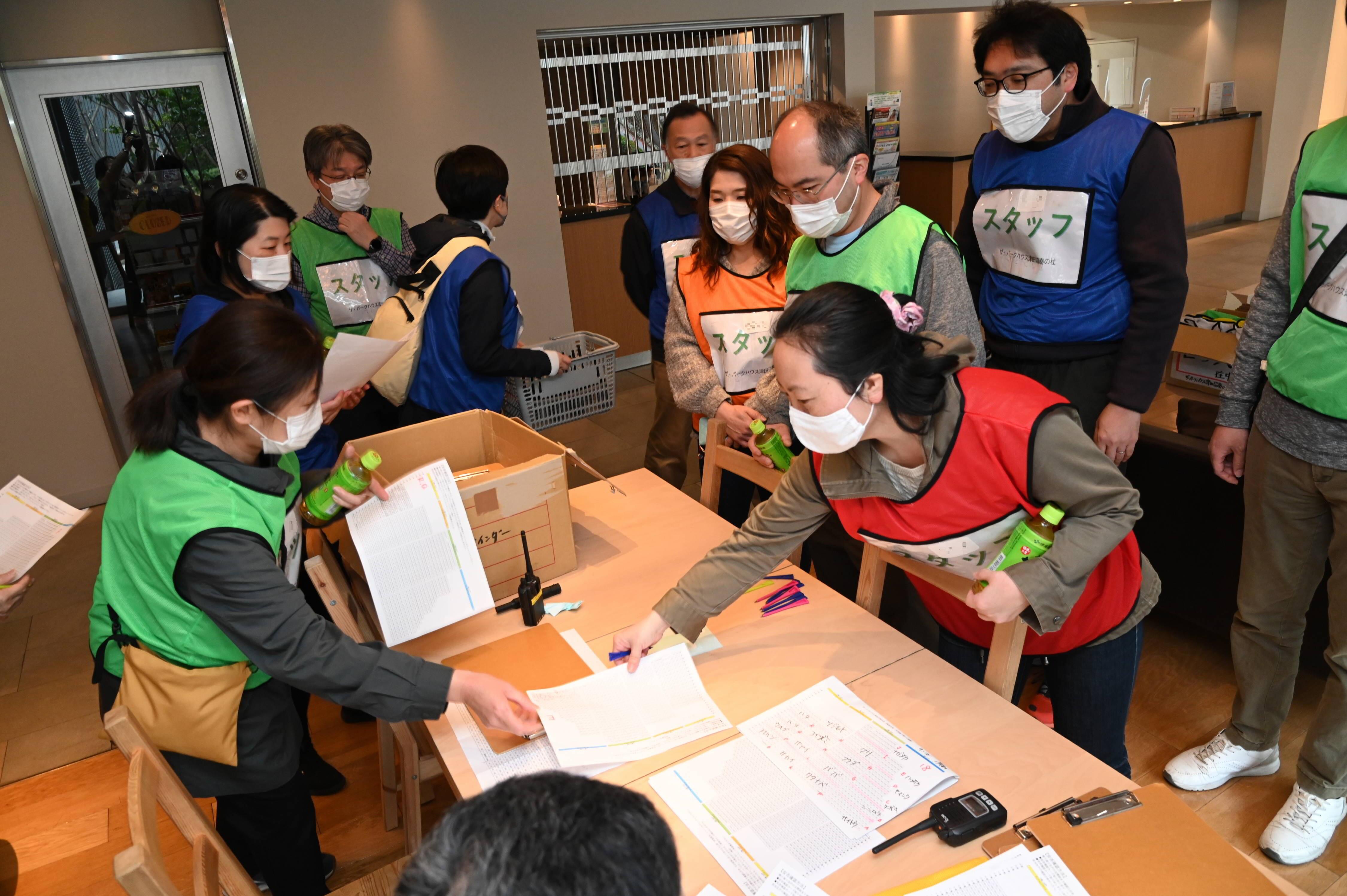

同エリアのマンション・戸建住民を対象に4年ぶりの対面訓練

三菱地所レジデンス株式会社(以下、三菱地所レジデンス)と三菱地所コミュニティ株式会社(以下、三菱地所コミュニティ)は、2023年3月12日(日)に、千葉県習志野市「津田沼奏の杜(かなでのもり)」エリアにおいて、エリアマネジメント組織である一般社団法人 奏の杜パートナーズと共同で防災訓練を実施しました。コロナ禍においては、防災訓練の実施が困難な状況の中、いつ起こるかわからない災害に継続的に備えていくために、オンラインを活用した大規模な街の防災訓練を実施してまいりましたが、今年は4年ぶりのリアル開催となりました。

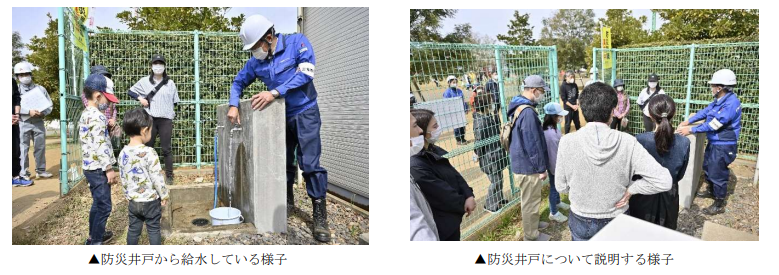

今年は、「いつ災害が起きても奏の杜にいる居住者同士で助け合う」ことを参加者と共に考えました。津田沼「奏の杜」エリアは土地区画整理事業で2013年にまちびらきをした新しい街になります。東京の都心に通勤する居住者も多い等というエリアの特性を踏まえ、平日の日中に運営側の多くが「奏の杜」にいない可能性が高いことを想定しました。そして、「平日自宅にいる人」「自宅にいない人」参加者をそれぞれに分け、よりリアリティのある訓練を実施し対応力を更に高めました。また、長引く被災生活で重要となる「情報」をテーマに具体的に「奏の杜」でどう情報を入手・共有・発信するかを考えるワークショップや、谷津奏の杜公園に備えている仮設トイレの組立や防災井戸の水の給水体験・かまどベンチの組立など、地域での設備を実際に使用した訓練も実施しました。

▲谷津奏の杜公園にて

■今回の訓練の特長

(1)【エリア特性を踏まえた体験会】

2.2haある谷津奏の杜公園に集合し、平日自宅に居る人・居ない人では対応が大きく異なるため、参加者をそれぞれに分け家族との安否確認方法・ケガ人を助ける「布担架」・水を運ぶ方法を学ぶ

(2)【誰でも参加できるワークショップ】

マンション共用部に街の人が集まり、「そなえるカルタ」を活用し、被災生活で重要となる「情報」の入手・共有・発信を具体的に奏の杜でどうするかを共に学び・考える

(3)【地域(行政)の備えを知る】

谷津奏の杜公園に行政が備えている仮設トイレ・防災井戸・かまどベンチを実際に使用し使い方を学ぶ

津田沼 「奏の杜」エリア では、災害時にその地域にいる居住者で助け合う「共助」の体制づくりに取り組んでいます。三菱地所レジデンスと三菱地所コミュニティは、今後、津田沼奏の杜エリア同様、晴海や新子安エリアをはじめとする分譲マンション供給エリアにおいても街の防災を実現すべく、各マンションでの防災訓練へのサポートを継続・強化してまいります。

三菱地所グループは、サステナブルな社会の実現に向けて「三菱地所グループのSustainable Development Goals 2030」を掲げており、「安全安心に配慮し災害に対応する強靭でしなやかなまちづくり」を進めています。三菱地所グループは、今後、防災への取り組みをより一層連携・協力して実施し、災害に強いまちづくりを推進してまいります。

■同エリアにおける防災訓練のひろがり

2015年3月に「ザ・パークハウス 津田沼奏の杜」(721戸)で始まった防災訓練は、同エリアの

三菱地所レジデンス分譲マンションにひろがり、エリアマネジメント組織「一般社団法人 奏の杜パートナーズ」の協力を経て、周辺の戸建や他社分譲マンションも対象となり現在は約2,300世帯に広がっています。

■防災訓練の内容

日 時:2023年3月12日(日)9:00~12:00

主催:一般社団法人 奏の杜パートナーズ

対 象 者:「ザ・パークハウス 津田沼奏の杜」管理組合

「ザ・パークハウス 津田沼奏の杜テラス」管理組合

「ザ・レジデンス津田沼奏の杜」管理組合

「ザ・レジデンス津田沼奏の杜テラス」管理組合

同エリアの戸建居住者および他社分譲のマンション管理組合

内 容:9:00~戸建地域・各マンション安否確認訓練

10:15~①~⑩の各プログラムを各場所で同時進行

- 自分を守る・みんなを守る体験会(谷津奏の杜公園)

- そなえる教室(ワークショップ)(ザ・パークハウス 津田沼奏の杜・ザ・レジデンス津田沼奏の杜共用部)

- AED使用体験(谷津奏の杜公園)

- 水消火器体験(谷津奏の杜公園駐車場)

- 公園内マンホールトイレの組立訓練・フタ開け体験(谷津奏の杜公園)

- ベランダパーテーション蹴破り体験(谷津奏の杜公園)

- 起震車による地震体験(谷津奏の杜公園)

- かまどベンチ組立(谷津奏の杜公園)

- 防災相談ブース(谷津奏の杜公園)

- 防災井戸の給水体験(谷津奏の杜公園)

■防災訓練の詳細

1.安否確認(9:00~)

各マンションオリジナルの防災ルールを定めた「防災計画書」に従い、安否確認フローを確認。安否確認シートを各住戸ごとの扉に張り出し、あらかじめ定めた担当者が各住戸の安否確認情報を収集。その情報を災害対策本部に持ち帰り、マンション全体の状況を把握しました。

2.各プログラムを各場所で同時進行(10:15~)

① 自分を守る・みんなを守る体験会

災害が平日に起きた場合、自宅に居る人・居ない人では大きく対応が異なります。

平日に災害が起きたと想定し、「自宅に居る人」「自宅に居ない人」それぞれどのようなことが想定されるかを考え、実際に家族の安否確認方法を確認し、布担架でケガ人を運ぶ体験、公園から自宅まで重い水を運ぶ体験を行いました。災害時に運営側の多くは奏の杜にいないことがわかり、それぞれができることを考え新たな備えに繋げました。

② そなえる教室(ワークショップ)

長引く被災生活では「情報」が重要になります。「そなえるカルタ」を活用して被災地の声を知り、具体的に奏の杜でどうやって情報を入手・共有・発信するかを一緒に学び・考えました。

③ AED訓練

マンションにも設置しているAEDの使い方を学びます。

④ 水消火器体験

水消火器による初期消火訓練で使用方法を学びます。

⑤ 公園内マンホールトイレの組立訓練・フタ開け体験

谷津奏の杜公園には54カ所の災害用マンホールトイレが設置されています。地域の防災倉庫に備えている「災害用マンホールトイレ」を実際に組み立てる訓練です。

⑥ ベランダパーテーション蹴破り体験

パーテーションを蹴破るのにどのくらいの力が必要か・どのように割れるのかを実際に体験しました。

⑦ 起震車による地震体験

実際に地震が起きた際に冷静な対処ができるよう起震車で地震の揺れを体験しました。

⑧ かまどベンチ組立

谷津奏の杜公園にある「かまどベンチ」を災害時に自らで組立ができるよう学びました。

⑨ 防災相談ブース

災害時の対応など、居住者の悩みや疑問にお応えするブースを設置しました。

⑩ 防災井戸の給水体験

谷津奏の杜公園に設置された防災井戸から給水の体験を行いました。また、10ℓ・20ℓのウォータータンクに水を入れてどのように運ぶかを体験し新たな備えを考えました。

■参加者のコメント

・災害時は家族と離れ離れになる可能性が高いので安否確認の方法を考えたい。

・ウォータータンクや布担架がマンションの防災倉庫に備えられていることを初めて知りました。

・体験会を通して、水の備蓄が足りないことが分かりました。

・重い水をマンションの上階まで運ぶことは困難なため、少しづつ備えを増やしていきたい。

・ウォータータンクのサイズにより、持ち運び方や、リュックに入るサイズを確認すべきと改めて思った。

・災害時は自分がけがをする側になることを考えていなかった。布手袋より丈夫な革手袋であったり、けがをしない備えをしたい。

・布担架で人を運ぶ大変さがわかった。周辺にいる人たちで助け合うことが重要だと思った。

・平日昼間に自宅付近にいる人が少なく、自身も高齢なので担架で人を運ぶのは無理だと思った。

助けを呼べるよう知り合いを増やしたい。

・子供と一緒に防災井戸の場所を共有でき良かった。

・ベランダパーテーション蹴破りは想像以上に堅さがあり、小学生程度の子供では突き破れなくパニックに陥りそう。家族全員が集まる場所を決め、安否確認の方法を家族に共有しようと思いました。

・災害時は人と人との助け合いが大事だと思いました。

・普段から近隣の人と交流を深め、情報を得られる場所を確認しておきたい。

・マンション内や他のサークルなどに参加して知り合いを増やしておきたいです。

・情報が集まる場所(学校・避難所)を家族全員で知っておこうと思いました。

・わかった情報があれば積極的に共有しようと思いました。

・情報発信スペースをマンション内に広く作りたいと思いました。

・改めて避難所の再確認をしようと思った。避難所は災害時の情報の入手先にもなる。新たな発見でした。

また、家族で参加をし子供と一緒に色々な気づきを得ることができました。

・災害時はインターネットがつながらない可能性があるため、自ら動いて情報を得て、その情報をマンション・地域に発信したいと思いました。

・171は知ってはいたが、やり方を知れて良かった

【参考】1923年の関東大震災から100年続く三菱地所グループの防災の取り組み

三菱地所グループでは、1923年の関東大震災以来約100年「防災」に取り組んでまいりました。三菱地所レジデンスは、三菱地所グループが永年培ったノウハウを取り入れ、マンションのハード面に加え、防災マニュアルや防災訓練を積極的に実施・サポートしています。防災意識の向上や訓練の進化・深化を目的に三菱地所レジデンス社員有志によるボランティア組織「三菱地所グループの防災倶楽部」を2014年10月に立ち上げ、現在は三菱地所レジデンスと三菱地所コミュニティ約140名の社員で取り組んでいます。防災倶楽部はマンション管理組合に対し新たな訓練メニューなどを提案しており、これまでに三菱地所コミュニティが管理するマンション117物件・37,062世帯を対象とした防災訓練をサポートしています。今後も災害に対し、迅速に対応できる体制構築を広く浸透させていくべく、防災力強化のための活動を行ってまいります。

「三菱地所グループの防災倶楽部」活動の想いhttps://www.youtube.com/watch?v=UM06TjKweKY

【参考】「そなえるカルタ」「そなえるドリル」について

東日本大震災・熊本地震等の生の声を届けるために、実際に困ったことを「トイレ」・「食糧」・「情

報」といった切り口で伝える防災ツール「そなえるカルタ」。

子どもと大人が家族を想定して考える防災ツール「そなえるドリル」。

自分や家族のことを実際に書き、大人と相談して答えを出す要素を取り入れ具体的な行動につなげます。

この「そなえるカルタ」と「そなえるドリル」は、ザ・パークハウスの防災プログラムホームページ上で"ドナタデモ"ダウンロードが可能です。

ザ・パークハウスの防災プログラムホームページ http://www.mecsumai.com/bousai/

画像ダウンロード

一括ダウンロード