|

1890年

|

3月 |

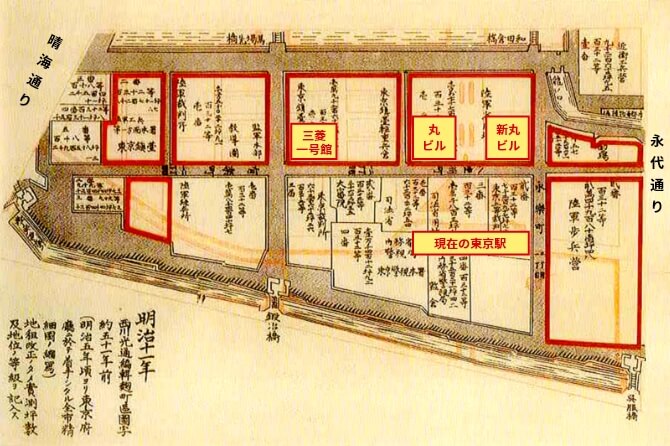

三菱社の社長であった岩崎彌之助が、丸の内陸軍省用地並びに神田三崎町練兵場土地(353,000m2余)の払下げを受ける

|

| 9月 |

丸ノ内建築所設置 |

|

1893年

|

12月 |

三菱合資会社設立 |

|

1894年

|

6月 |

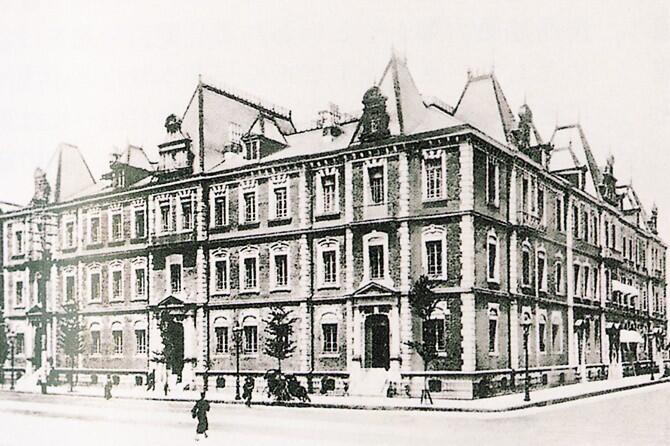

丸の内最初の事務所建築である「第一号館」竣工

|

|

1906年

|

7月 |

三菱合資会社に地所用度課設置

|

|

1923年

|

2月 |

「丸ノ内ビル」竣工

|

|

1937年

|

5月 |

当社設立:資本金1,500万円三菱合資会社より「丸ノ内ビル」並びに同敷地の所有権及び丸の内地区ほかの土地建物営業権を譲り受ける

|

| 11月 |

三菱合資会社より同社建築課の業務一切を引き継ぐ

|

|

1945年

|

4月 |

「八重洲ビル」(1928年3月竣工、1962年「丸ノ内八重洲ビル」と改称)並びに同敷地を三菱本社より現物出資を受け当社所有となる

|

|

1950年

|

1月 |

丸ノ内、八重洲両ビルを除く丸の内地区ほか土地建物営業権を三菱本社に返還し、三菱本社は第二会社として陽和、開東両不動産会社を設立して解散

|

|

1952年

|

5月 |

取締役社長に渡辺武次郎が就任

|

| 11月 |

「新丸ノ内ビル」竣工

|

|

1953年

|

4月 |

陽和、開東両不動産会社を合併

|

| 5月 |

東京、大阪両証券取引所に株式を上場

|

|

1959年

|

7月 |

丸ノ内総合改造計画策定

|

|

1960年

|

2月 |

「丸ノ内駐車場」竣工

|

|

1962年

|

12月 |

「北海道ビル」竣工

|

|

1969年

|

5月 |

取締役会長に渡辺武次郎、取締役社長に中田乙一がそれぞれ就任

「赤坂パークハウス」分譲(マンション事業に進出)

|

|

1972年

|

4月 |

三菱地所ニューヨーク社を設立

|

| 6月 |

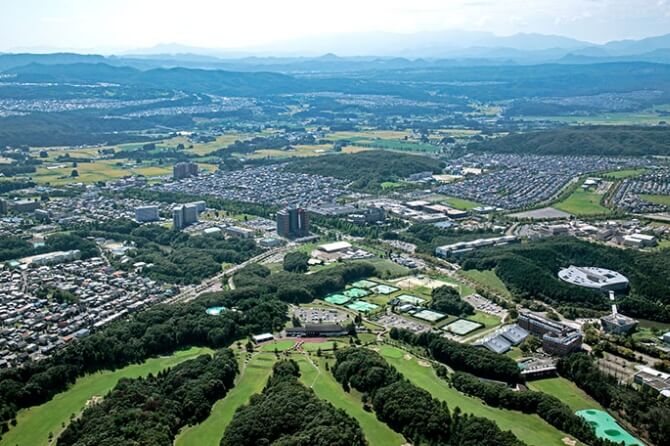

「泉パークタウン」第1期起工

|

| 12月 |

三菱地所住宅販売株式会社を設立(2007年4月三菱地所リアルエステートサービス株式会社に商号変更)

|

|

1973年

|

11月 |

札幌、仙台、名古屋、大阪各支店新設

|

|

1975年

|

5月 |

年2回決算から年1回決算に変更

|

|

1978年

|

10月 |

「新青山ビル」竣工

|

|

1980年

|

6月 |

取締役会長に中田乙一、取締役社長に伊藤達二がそれぞれ就任

|

|

1981年

|

10月 |

「日比谷国際ビル」竣工

|

|

1983年

|

4月 |

「名古屋第一ホテル」開業(2001年4月「ロイヤルパークイン名古屋」に改称)

|

| 11月 |

メックユーエスエイ社設立

|

|

1984年

|

7月 |

三菱地所ホーム株式会社設立

|

|

1986年

|

3月 |

メックユーケー社設立

|

| 7月 |

初の連結決算を発表

|

| 10月 |

横浜事業所を新設(2000年4月に横浜支店に改組)

|

|

1987年

|

6月 |

取締役社長に髙木丈太郎が就任

|

|

1988年

|

1月 |

横浜・みなとみらい21・25街区開発構想発表

|

|

1989年

|

4月 |

福岡でイムズ(天神MMビル)営業開始

|

| 6月 |

東京・箱崎で「ロイヤルパークホテル」営業開始

|

| 7月 |

「広島パークビル」竣工

広島支店(2000年4月中国支店に改称)、九州支店を新設

|

|

1990年

|

2月 |

ロンドン・シティ「パタノスタースクエア計画」への参加を発表

|

| 4月 |

ロックフェラーグループ社に資本参加

|

| 9月 |

「緑苑台ニュータウン」着工

|

|

1993年

|

7月 |

「赤坂パークビル」竣工

「横浜ランドマークタワー」竣工

|

| 9月 |

「横浜ロイヤルパークホテル」開業

|

|

1994年

|

6月 |

取締役会長に髙木丈太郎、取締役社長に福澤武がそれぞれ就任

|

|

1995年

|

11月 |

「丸ノ内ビル」建替え発表

|

|

1996年

|

1月 |

「大阪アメニティパーク(OAP)」竣工

|

| 11月 |

本店を「東京ビル」に移転

|

|

1999年

|

4月 |

「丸の内ビル」着工

|

|

2000年

|

4月 |

機構改革の実施(関係会社一体の事業本部制導入等)

子会社株式会社アクアシティ(2007年7月三菱地所リテールマネジメント株式会社に商号変更)が経営する複合商業ビル「アクアシティお台場」を開業

|

| 11月 |

ホテル統括会社株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ設立

|

|

2001年

|

4月 |

取締役会長に福澤武、取締役社長に髙木茂がそれぞれ就任

|

| 6月 |

設計監理事業本部を分社した株式会社三菱地所設計営業開始

|

| 9月 |

三菱地所投資顧問株式会社設立

|

|

2002年

|

3月 |

土地再評価法等による固定資産評価替え実施

|

| 9月 |

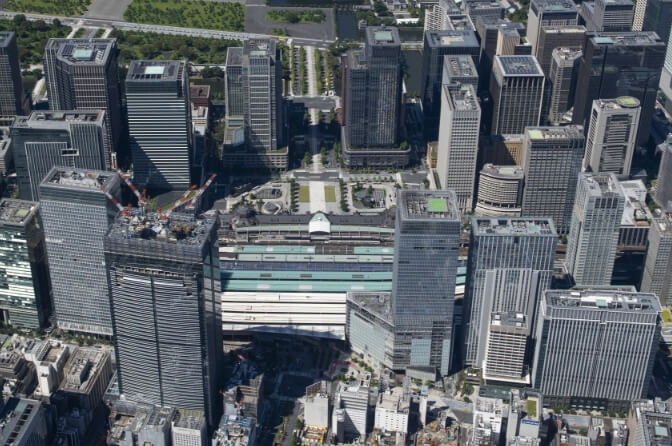

「丸の内ビル」オープン(8月竣工)

|

|

2003年

|

2月 |

「三菱信託銀行本店ビル」竣工

(2005年10月「三菱UFJ信託銀行本店ビル」と改称)

|

| 3月 |

本店を「大手町ビル」に移転

|

| 4月 |

職制改正の実施

(執行役員制度の導入及び資産開発事業本部の新設等)

|

| 5月 |

ロンドンにおいて「パタノスタースクエア」竣工

|

| 7月 |

「ロイヤルパーク汐留タワー」開業

|

|

2004年

|

9月 |

「丸の内オアゾ(OAZO)」オープン(8月竣工)

|

| 12月 |

藤和不動産株式会社への資本参加

|

|

2005年

|

3月 |

「新丸の内ビル」着工

|

| 6月 |

取締役社長に木村惠司が就任

|

| 11月 |

「東京ビル」オープン(10月竣工)

|

|

2007年

|

4月 |

機構改革の実施

(事業本部制の廃止、担当役員制の導入等)

|

| 4月 |

「新丸の内ビル」オープン

|

| 9月 |

「ザ・ペニンシュラ東京」オープン(5月竣工)

|

|

2008年

|

1月 |

藤和不動産株式会社を連結子会社化

|

| 3月 |

株式会社サンシャインシティを連結子会社化

|

| 4月 |

機構改革の実施(事業グループの導入等)

|

| 10月 |

三菱地所アジア社開設

|

|

2009年

|

3月 |

チェルシージャパン株式会社を連結子会社化

|

| 4月 |

藤和不動産株式会社を完全子会社化

|

| 4月 |

「丸の内パークビル」・「三菱一号館」竣工

|

| 9月 |

「Marunouchi BRICK

SQUARE(丸の内ブリックスクエア)」オープン

|

|

2010年

|

3月 |

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト新築工事着工

|

| 4月 |

「三菱一号館美術館」オープン

|

|

2011年

|

1月 |

三菱地所レジデンス株式会社発足(会社分割の手法により、当社、三菱地所リアルエステートサービス株式会社及び藤和不動産株式会社の住宅分譲事業を統合)

|

| 4月 |

取締役会長に木村惠司、取締役社長に杉山博孝がそれぞれ就任

|

| 4月 |

上海駐在員事務所開設

|

|

2012年

|

1月 |

「丸の内永楽ビル」竣工

|

| 10月 |

「大手町フィナンシャルシティ」竣工

|

|

2013年

|

4月 |

「グランフロント大阪」オープン

|

| 4月 |

「MARK IS 静岡」オープン

|

| 6月 |

「MARK IS みなとみらい」オープン

|

|

2014年

|

4月 |

三菱地所ビルマネジメントと三菱地所プロパティマネジメントを統合

|

| 12月 |

シンガポール「CapitaGreen」竣工

|

|

2015年

|

1月 |

TA Realtyを買収 |

| 10月 |

「大名古屋ビルヂング」竣工

|

| 11月 |

「大手門タワー」・「JXビル」竣工

|

|

2016年

|

4月 |

「大手町フィナンシャルシティ グランキューブ」竣工

|

| 6月 |

指名委員会等設置会社へ移行

|

|

2017年

|

1月 |

「大手町パークビル」竣工

|

| 4月 |

取締役会長に杉山博孝、執行役社長に吉田淳一がそれぞれ就任

|

| 4月 |

台湾駐在員事務所開設

|

|

2018年

|

1月 |

大手町パークビルへ本社移転

|

| 10月 |

「丸の内二重橋ビル」竣工

|

|

2019年

|

1月 |

三菱地所インドネシア、三菱地所ベトナムを設立

|

|

2020年

|

9月 |

「みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス」竣工

|

|

2021年

|

4月 |

三菱地所プロパティマネジメント株式会社と三菱地所リテールマネジメント株式会社が合併

|

| 6月 |

TOKYO TORCH「常盤橋タワー」竣工

|